Sorry, you have been blocked

You are unable to access bl-333.top

Why have I been blocked?

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.

What can I do to resolve this?

You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.

도정동정

붓의 갈라 쇼, 일품(逸品) 묵향

세계일보 문화기획- 문자로 보는 세상 18

붓의 갈라 쇼, 일품(逸品) 묵향

- 붓 길에 마음 얹고 먹빛으로 힐링하다 -

인간의 발명품 중 으뜸은 ‘글’이라 생각한다. ‘말’도 소중한 발명품이긴 하지만 휘발성이 강하여 입 밖으로 내뱉는 순간 자취도 없이 사라져버린다. 하지만 글은 모양이 쉬이 변하지 않는데다가 영속성을 지니고 있으므로 인류의 역사와 문화를 굳건히 지키고 있다. 그러고 보니 글을 써온 ‘붓의 사명’은 절대적이었다.

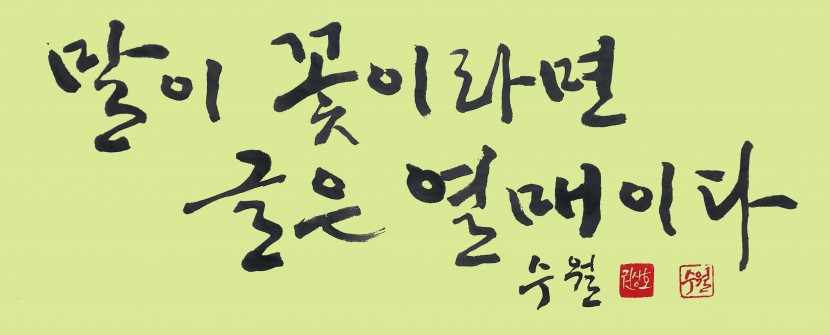

말이 꽃이라면 글은 열매이다. 말을 잘한다는 것은 말 속에 꽃과 같은 아름다움과 향기가 스며있다는 뜻이다. 아름다운 꽃을 피우기까지 많은 시간과 인내가 필요하듯이 말을 잘하기 위해서도 긴 세월과 노력이 요구된다.

꽃의 마지막 임무라면 나름의 향기와 빛깔로 벌 나비를 유혹하여 열매를 맺는 일이다. 열매는 대개 그 속에 씨앗을 숨기고 있다. 마찬가지로 말의 마지막 임무는 문방사우를 유혹하여 글씨로 남는 일이다.

꽃이라고 다 씨앗이 되지 않듯 말이라고 다 글씨로 남는 건 아니다. 말 중에 귀한 말을 글씨로 남기는 일을 우리는 서예라 한다. 달리 말하면 ‘서예란 말로 피운 꽃을 글씨란 씨앗으로 남기는 일’이다. 말의 열매 속에는 글이란 씨앗이 들어있다. 그래서 ‘글’에 ‘씨’ 자를 붙여 ‘글씨’라 하는 것이다. 글씨도 씨앗처럼 얼핏 보기엔 죽은 듯하나 그 속에 생명을 잉태하고 있다. 꽃 피고 열매 맺고 그 속에 씨앗마저 영글기까지는 바람과 물과 햇살 등이 필요하듯, 글씨도 예술작품으로 남기까지는 작가의 많은 땀과 생각과 필(feel, 筆) 등이 요구된다.

여기 평생 붓을 잡고 살아온 선비들이 ‘한국서예일품전(韓國書藝逸品展)’이란 이름으로 먹빛잔치를 펼친다. 8월 18일(목)부터 24일(수)까지 한 주간 서예 명가, 인사동 백악미술관에서 펼치는 이번 전시는 일품이란 제목이 말해주듯 대한민국을 대표하는 작가 35명의 야심작으로만 전시된다. 그야말로 ‘동방일사(東方逸士)의 일품묵향(逸品墨香)’이다.

일품 작가들은 오랜 세월 혼자만의 시간 갖기에 익숙함을 넘어, 고독을 즐길 줄 아는 서예가로서 자부가 대단하다. 적어도 무지개를 보기 위해 소나기를 견디고, 설중매를 보기 위해 눈서리를 겪어온 분들이다.

개인에게는 인격이 있고 나라에는 국격이 있듯이 예술 작품에는 품격(品格)이 있다. 작품은 기록경기와 달리 등수를 매길 수는 없지만, 품격이란 이름으로 작품의 성격에 대한 논의는 가능하다. 필자는 조심스럽게 아홉 가지의 품격으로 나누어 보기로 한다.

보고 이해할 만한 정도의 범품(凡品), 필법에 따라 운필한 법품(法品), 차별화된 능력을 인정받는 능품(能品), 정교한 기예로 감동을 주는 예품(藝品), 운치가 넘쳐흘러 오묘한 묘품(妙品), 학술적 깊이와 관조적 정서가 비할 데 없는 절품(絶品), 깨달음의 경지에 이른 달인의 도품(道品), 붓끝에 신운이 감돌아 손에서 나왔으나 인간의 경계를 넘어선 듯한 신품(神品), 일체의 세속을 벗어나 더할 수 없는 높은 경계에 이르러 생각의 깊이와 느낌의 넓이와 상상의 높이를 잴 수 없는 일품(逸品). 이 중에 일품은 작가의 손을 떠나 있으면서도 영원히 작가의 영혼을 비춰주므로 아우라(aura)가 느껴지는 작품이다.

돌이켜 보면 역사시대 이래 지금까지 서예는 권력의 구심점에 있었다. 문자를 터득하고 붓을 잡는다는 것은 곧, 권력을 잡는 일이었다. 이를 일러 ‘문자권력’이라 한다. 서예 용구를 일러 문방사보(文房四寶)라 하는 데에는 충분한 이유가 있다.

문자는 발명 이래 양반이나 귀족과 같은 특정 계층만을 위한 것으로서, 요즈음처럼 아무나 사용할 수 있는 게 아니었다. 갑골문(甲骨文)은 제사와 수렵을 총괄하는 제왕의 문자권력이었다. 소전(小篆)은 진시황의 권력이었고, 파스파 문자는 원 세조 쿠빌라이 칸의 권력이었다. 청 태조 누르하치도 몽골문자를 개량한 만주문자를 만들어 문자권력을 휘둘렀다.

우리의 경우 이두(吏讀)는 ‘벼슬아치 리(吏)’ 자가 말해주듯 벼슬아치들의 권력이었고, 고려 광종 때(958)부터 갑오개혁 때(1894)까지는 한문이 절대적 권력이었다. 세종의 훈민정음 창제에 대한 최만리의 반대 상소는 한문 문자권력의 누수를 염려하여 나온 행위라고 볼 수 있다.

옛날의 간찰은 한결같이 초서로 쓰여 하인은 눈뜨고 봐도 알 수 없었다. 초서는 작가의 성정을 마음껏 풀어주는 서예술의 꽃이기도 하지만 문자권력자들 간의 비표(秘標)이기도 했다. 요즘도 법률·의학·행정 등의 전문용어를 쉽게 고쳐 쓰자는 여론이 일어나곤 하지만 정책 입안자들은 절대 곧이듣지 않는다. 그 이유는 기득권자들이 이미 문자권력에 맛을 들였기 때문이다. 약방문을 환자가 이해하면 약효가 떨어지고, 부적을 남이 읽어내면 영험함이 사라진다고 믿었다.

그런데 이제 세상은 달라졌다. 빅 데이터와 소통이 대세인 SNS 세상으로 급격하게 바뀌자 인공지능(AI)이 인간의 지력을 앞지르기 시작했다. 그러다 보니 슬로우 아트인 서예의 입지가 약화하는 건 당연하다. 초서로 아무리 빨리 쓰더라도 엄지족이 쏟아내는 정보의 양을 절대 따라잡을 수 없다. 문자의 자리를 사진이 차지하더니 이제는 동영상이 지키고 있다. 독서도 활자가 아닌 영상 매체로 하거나, 더러는 며칠간 읽어야 할 소설을 한 편의 영화로 대신하는 세상이 되었다.

그렇다. 이제 실용적 소통의 도구로서 서예에 접근한다면 무리다. 예술적 측면에서 접근해야 한다. 이른바 캘리그래피(calligraphy)가 서예의 실용성을 어느 정도 대신한다고 하지만 역부족이다. 이쯤 하여 서예의 실용성은 아예 컴퓨터 폰트한테 완전히 넘겨주는 게 좋을 듯하다. 이런 측면에서 보면 ‘서(書)’에 ‘예(藝)’ 자를 붙인 우리의 ‘서예(書藝)’라는 단어 선택은 중국의 ‘서법(書法)’이나 일본의 ‘서도(書道)’에 비해 탁월한 판단이자, 미래지향적 선택이었다.

이번의 일품전은 예술적인 측면에서 보면 황홀한 ‘붓의 갈라 쇼(gala show)’라 할 수 있다. 붓으로 지휘하고 먹으로 연주한 ‘일품(逸品) 오케스트라’의 묵향은 영원히 기억될 것이다. 욕심 같아선 전시 내내 일정한 시간대에 ‘라이브 서예 갈라 쇼’를 직접 보여주었으면 하는 바람이다.

이번 전시는 ‘순수예술로서의 서예선언’을 하는 역사적 이벤트로 자리매김하길 바란다. ‘신서예운동’이랄까. 이것이 서예의 새 활로이며 문자권력 대신에 문화권력으로서의 서예의 새 지평을 여는 계기가 되었으면 한다.

얼마나 운이 좋은가. 올해도 무더위에 밤잠을 설치고 모기에 물리다니... 생명이 있는 한 붓끝으로 불을 뿜다가 새로 산 옷에 먹물이 튀기를 바랄 뿐이다. 아인슈타인의 격언 중에 “메아리가 되지 말고 자신의 목소리를 내라.”라는 말이 있다. 물리학자의 말이지만 예술가에게도 딱 들어맞는 말이다. 남이 하는 대로 따라하지 말고 자기 주관대로 하라는 것이다. 금세 죽더라도 예술가의 생명줄은 창조이다. 예술가들이 고귀하게 여기는 창조는 다름 아닌 개성에서 나온다. 지구 위의 모든 사람은 목소리가 서로 다르다. 내 목소리는 틀린 게 아니라 ‘다름’이다. 다름이란 예술가에게 있어서는 절대 자존의 나만의 세계 곧, ‘개성(個性)’인 것이다.

세상의 작업은 ‘같이(together)’가 ‘가치(value)’지만, 예술 작업은 ‘달리(different)’가 달러(dollar)다. <끝>

Comments

Sorry, you have been blocked

You are unable to access bl-333.top

Why have I been blocked?

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.

What can I do to resolve this?

You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.

월간해인 9월호 원고

월간해인 9월호 원고 소망의 언덕(현판)

소망의 언덕(현판)