Sorry, you have been blocked

You are unable to access bl-333.top

Why have I been blocked?

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.

What can I do to resolve this?

You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.

도정동정

인간(人間)과 로봇의 유무상생(有無相生)

세계일보 문화기획- 문자로 보는 세상 22

인간(人間)과 로봇의 유무상생(有無相生)

우리는 지금 인공지능 로봇이 기사를 작성하고 소설을 쓰며, 작곡을 하고 그림을 그리는 시대에 살고 있다. 바야흐로 인간과 로봇(robot)이 협업하는 시대가 열렸다. 로봇을 만든 인간을 생각하면 ‘인간이 위대하다’는 생각이 들다가도, 머잖아 로봇이 인간의 능력을 앞서리란 상상을 하면 인간에 대한 연민의 정이 느껴진다. 안개 자욱이 피어오를 백로(白露) 절기를 맞아 문자 속에 나타난 인간의 모습을 더듬어보며 인간답게 사는 길을 모색해보고자 한다.

“인간이오?” “사람 맞아?”라고 할 때의 ‘인간’이나 ‘사람’이란 말 속에는 ‘인간다운 인간’ ‘사람다운 사람’ 등의 뜻을 안고 있다. 다시 말하자면 “인간이오?”라는 물음 속에는 “인간다운 인간이오?”라는 뜻이, “사람 맞아?”라는 물음 속에는 “사람다운 사람이냐?”라는 뜻이 들어있다. 그리고 “그 사람 인간이 됐어.”라는 말도 하는데, 이 말은 “인간 됨됨이가 됐다”는 뜻이다.

인간에 대한 부정적 의미의 예도 있다. “그 인간하고는 상대도 하기 싫어”라는 말은 인간을 폄하하는 말로, 여기서 인간은 ‘인간답지 못한 인간’의 뜻으로 전락하고 만다. 말이나 글은 표면적 의미 한 가지만을 나타내지 아니하고 상황이나 문맥에 따라 여러 가지 의미를 암시하거나 창조하기도 있다.

“인간이란 무엇인가? 인간이란 어떠한 존재인가?” 철학, 종교학에 나오는 존재론적 접근을 하자거나, 인간이란 유기체를 두고 자연과학적 접근을 하고자 함이 아니다. 그렇다고 인간에 대한 깊은 성찰을 통한 도덕적 접근을 하자는 것도 아니고, 상담 사례를 들어가며 실증적 정의를 내리고자 하는 것은 더구나 아니다. 다만 서예가로서 문자학적 접근을 통해 인간의 다양한 모습을 간명하게 살펴보고자 할 따름이다. 말과 글은 인간만이 만들어 사용하고 있는 도구로 말글 속에는 인간에 대한, 인간의 인식이 잘 녹아있다고 본다.

고전에서 ‘인간(人間)’이란 말은 ‘사람’이란 뜻이 아니라 ‘세상(世上), 속세(俗世)’의 뜻이었다. 예컨대, 윤선도의 ‘어부사시사(漁父四時詞)’에 나오는 ‘선곈가 불곈가 인간이 아니로다’에서, 인간은 바로 속세의 의미로 사용되었다.

그런데 현대로 내려오면서 인간은 ‘사람[人]’의 뜻으로 쓰이기 시작하는데, 문제는 ‘인(人)’ 자 뒤에 ‘간(間)’ 자가 붙은 점이다. 인간(人間)은 시간(時間)과 공간(空間) 속에서 존재한다. 인간은 영원한 시간과 무한한 공간 속에서 잠시 존재하다가 사라진다. 인간은 영원한 시간 속에서 짧은 ‘틈’, 무한한 공간 속에서 좁은 ‘틈’을 잠시 비집고 태어나, 인간의 ‘틈’ 속에서 잠시 머물다가 원래 없던 자리로 돌아간다. 그래서 시간과 공간의 ‘틈 간(間)’ 자를 인간에게도 붙이지 않았나 생각한다.

존재하는 모든 것은 시간과 공간의 함수 속에 있다. 인간도 시공간 위에 존재한다. 그래서 시간, 공간에 인간을 더하여 삼간(三間)이라는 용어를 지어본다. 삼간을 달리 시공인간(時空人間)이라 해도 좋겠다. 시간과 공간의 틀 위에서 존재하는 인간. 인간은 시공간을 피할 수 없다. 그렇다면 그 시간 즐겁고, 그 공간 아름답게 가꾸어나가야 한다.

인간의 대표적인 모습은 아무래도 ‘사람 인(人)’이다. 인(人) 자의 갑골문은 손을 들고 서 있는 인간의 측면 모습이었다. 머리를 하늘로 둠은 ‘생각하는 동물’을 뜻하고, 여기에 ‘직립(直立)’이라는 것과 ‘손의 자유’를 얻었다는 등의 인간의 대표적인 특징 세 가지를 간명하게 잘 드러내고 있다. 인간의 정면 모습은 ‘큰 대(大)’이다. 뉴질랜드 원주민 마오리족이 춤출 때처럼 두 다리를 쩍 벌리고 위풍당당하게 서 있는 대인의 형상이다. ‘설 립(立)’ 자도 인간이 서 있는 정면 모습으로 지면을 상징하는 가로획이 추가되었다. 서 있는 사람의 가슴에 문신을 그리면 ‘무늬 문(文)’이고, 머리에 장식을 더하면 ‘아름다울 미(美)’이다. 대인이 어깨에 짐을 지고 당당하게 서 있는 모습은 ‘가운데 앙(央)’이고, 짐을 내려놓은 모습은 ‘터놓을 쾌(夬)’이다. 여기에서 마음을 터놓으면 ‘상쾌할 쾌(快)’가 되고, 물길을 터놓으면 ‘결정할 결(決)’이 된다.

인간이 먹을거리 사냥을 위한 큰 활을 지니고 있는 모습이 바로 우리 민족을 가리키는 ‘동방민족 이(夷)’이다. 우리가 리우올림픽에서 남녀 단체, 개인전에서 금메달 4개를 싹쓸이 한 종목이 양궁이라는 사실은 결코 우연이 아니다. 핏속에 활 DNA를 가지고 있는 이(夷) 민족이기 때문이다. 그런데 이 글자를 두고, 우리 스스로가 ‘오랑캐 이’ 자로 뜻을 붙이는 것은 드러누워 침 뱉기는 격이다. 중국 자전에도 이런 뜻은 없다. 아마 지나친 사대주의에서 나온 자기폄하의 부끄러운 고백으로 보인다.

무릎을 꿇고 앉아 있는 사람은 ‘병부 절(卩)’이고, 흔히 ‘주검 시(尸)’라고 알려진 이 글자는 실은 ‘누워있는 사람’의 모습이다. 두 다리를 다소곳이 꼬고 앉아 있는 모습은 ‘여자 녀(女)’이고, 임신한 여인의 모습은 ‘아이 밸 잉(孕)’이다. ‘아이 아(兒)’는 정수리가 열린 아이의 모습이고, 아이가 자라서 정수리가 닫히면 ‘맏이 형(兄)’이 된다.

인간은 살기 위해 숨을 쉬고, 먹고 마시며 이따금 노래도 한다. 이러한 모습의 글자가 ‘입 벌릴 흠(欠)’이다. 그러나 세월 앞에 장사는 없다. 나이 들어 기다란 머리카락을 휘날리며 지팡이를 짚고 걸어가는 모습은 ‘어른 장(長)’, 머리털 색깔마저 바뀌면 ‘늙을 로(老)’이다.

오줌 누는 모습은 ‘오줌 뇨(尿)’, 똥 누는 모습은 ‘똥 시(屎)’이다. 사람이 구덩이에 빠진 모습은 ‘빠질 함(臽)’, 물에서 헤엄치는 모습은 ‘헤엄칠 영(永)’ 자이다. 이 글자가 나중에 ‘길 영(永)’의 뜻으로 쓰이자 본뜻을 살리기 위해 만든 글자가 ‘헤엄칠 영(泳)’이다.

인간의 뜻인 우리말 ‘사람’은 ‘살다, 삶, 사랑’ 등과 어원을 같이한다. ‘사랑’의 본뜻이 ‘생각’이니, 우리말 ‘사람’도 ‘생각하는 사람’ 곧, ‘호모 사피엔스(Homo sapiens)’와 의미상 서로 통한다.

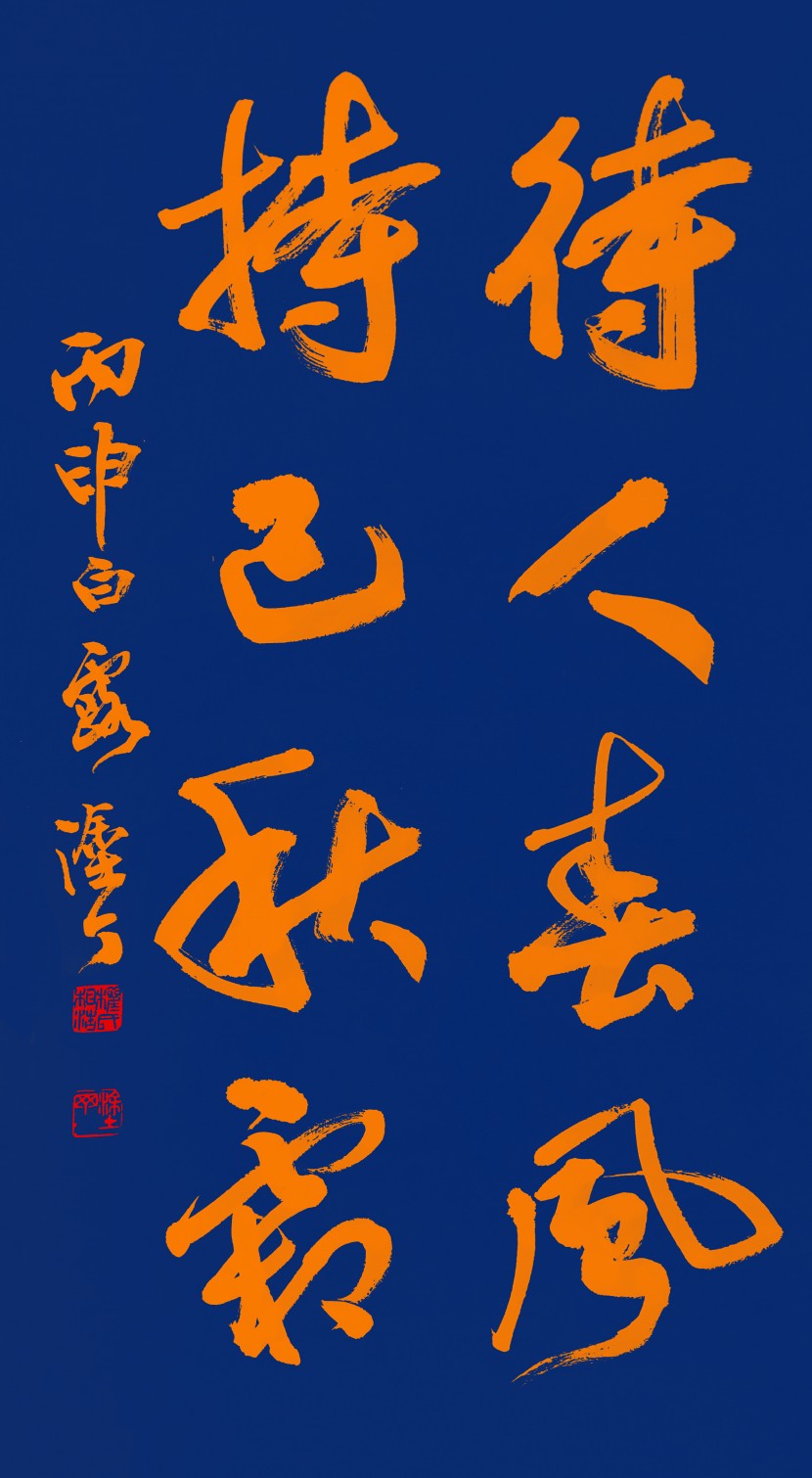

세상 모든 것을 잃어버려도 꼭 잃지 말아야 할 것은 사람이다. 좋은 사람을 만나면 인생이 즐겁고 보람되나 나쁜 사람을 만나면 인생이 고달프고 쓸쓸하다. ‘사람이 재산이다’는 말이 있다. 그렇다면 ‘인간 관리’를 재산 관리보다 더 잘해야 한다. 인간 관리의 명구가 있다. ‘대인춘풍 지기추상(待人春風 持己秋霜)’으로 남을 대접(待接)할 때는 봄바람처럼, 자신을 유지(維持)할 때는 가을 서리처럼 하라는 말이다.

일을 도모할 때는 ‘나’도 좋고 ‘너’도 좋은 일을 찾아서 해야 한다. 이른바 ‘W-W(win-win) 호혜전략(互惠戰略)’이다. 이보다 더 좋은 일은 ‘나’도 좋고 ‘너’도 좋고 ‘그’도 좋은 ‘W-W-W 공생전략(共生戰略)’이다. 여기서 마지막 ‘W’는 사회나 국가일 수도 있지만, 인류라면 더욱 좋겠다.

빈부차이가 갈수록 극명하게 드러나는 자본주의의 위기와, 인간과 로봇의 공존에서 오는 기대와 불안을 보면서, 대안으로 떠오른 문구가 노자의 ‘유무상생(有無相生)’이다. 아름다움과 추함, 착함과 착하지 않음, 어려움과 쉬움, 긺과 짧음, 음향과 소리, 앞과 뒤 등은 모두 상호 보완적 존재로서, 하나의 존재는 그것과 대립하는 존재를 인정함으로써 존재할 수 있다는 것이다. ‘유(有)’가 존재하기 위해 필요한 것은 ‘무(無)’이고, ‘무(無)’가 존재하기 위해 필요한 것은 ‘유(有)’이다. ‘유(有)’ 개념이 없으면서 ‘무(無)’ 개념이 존재한다는 것은 불가능하다. 그러므로 이 두 가지는 항상 서로 어울리고 따른다. <끝>

Comments

Sorry, you have been blocked

You are unable to access bl-333.top

Why have I been blocked?

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.

What can I do to resolve this?

You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.

월간해인 2016. 10월호 (소림사…

월간해인 2016. 10월호 (소림사… 질병(疾病)과 건강(健康)

질병(疾病)과 건강(健康)