Sorry, you have been blocked

You are unable to access bl-333.top

Why have I been blocked?

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.

What can I do to resolve this?

You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.

도정동정

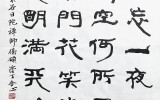

세계일보 문화기획- 문자로 보는 세상 24- 청렴결백 대한민국

세계일보 문화기획- 문자로 보는 세상 24

청렴결백 대한민국

9월 28일을 청렴일(淸廉日)이라 이름 붙이고 기념하면 어떨까. 역사적으로 이날이 대한민국이 ‘부정청탁 및 금품 등 수수 금지법(김영란법)’을 시행한 날, 부정부패를 근절하고 접대문화를 획기적으로 개선한 ‘청렴의 출발일’로 기록되길 바람에서다. 9월 28일이 낯설지 않음은 1950년의 9월 28일은 서울 수복일, 이로부터 30년을 거슬러 올라가 1920년 9월 28일은 유관순 열사가 순국한 날이기 때문이다. 김영란법도 서울 수복처럼 감격스럽고, 열사 순국처럼 숭고한 날로 자리매김하길 바랄 뿐이다.

2012년 7월 30일 국민권익위원장 김영란이 제안했던 법안이기에 세칭 김영란법으로 통하는 이 법이 시행됨으로써 온 국민은 진정으로 썩은 냄새 들썩이는 부패가 이 땅에서 사라지기를 바랄 뿐이다. 부패하면 주변도 따라서 부패하게 되고, 부패한 악취는 아무리 감추어도 방귀처럼 들추어지기 마련이다. 이참에 온 국민은 발효는 환영해도 부패는 단호히 잘라내야 한다.

지난해 국제투명성기구(TI)가 발표한 국가별 부패인식지수(CPI) 순위에서 우리나라는 면목 없게도 조사대상 168개국에서 95위, OECD(경제협력개발기구) 34개 회원국 중 27위로 최하위권이었다. 우리나라의 경제 수준이나 국제경쟁력에 견주어보면 한국은 부정부패가 상대적으로 너무나 심한 나라로 지목받아 왔다.

원래 선물(膳物)이란 남에게 인정의 표시로 주는 물건을 뜻하며, 착한 뜻의 선물(善物)이었다. 선(膳) 자는 ‘반찬’을 뜻으로, 이웃이 큰일로 밥을 많이 지으면 반찬이라도 준비해 간다는 다사로운 인정이 담겨 있었다. 우리말에 ‘손씻이’란 아름다운 단어가 있다. 이 말은 남의 수고에 보답하는 마음으로 적은 물건이나마 준다는 뜻으로, 손씻이해야만 내 손이 부끄럽지 않다는 소박한 뜻에서 생긴 말이다. 한데, 세월이 흐르면서 인간의 탐욕은 늘어만 가고, 뭔가 기대를 하고 부탁하는 데에서 많은 문제가 발생하기 시작했다.

인간의 학명 가운데 호모 파베르(Homo faber)는 손으로 도구를 만들어 사용하는 인간을 뜻한다. 인간은 모든 일에 손을 써야 한다. 손 안 대고 코 풀 수 있는 세상이라면 오죽 좋으련만, 손쓰지 않고 되는 일은 없다. 그래선지 손을 뜻하는 한자가 매우 많다. ‘손 수(手), 손톱 조(爪), 또 우(又), 마디 촌(寸)’ 등이 모두 손을 가리키는 글자들이다.

‘금품 수수’라고 할 때의 ‘수수(授受)’라는 말은 물품을 주고받는다는 의미이다. 물물거래를 하던 시기에 생필품을 주고받으면서 생긴 말이다. 재미있는 부분은 ‘줄 수(授)’ 자에는 손이 세 개, ‘받을 수(受)’ 자에는 손이 두 개 붙어있다. 세 개 주고 두 개 받는 일은 손해라는 계산이 나오니, 우선 주지를 말아야 한다. 또 금품을 비롯한 모든 수수는 손으로 이루어지기 때문에 수(手)와 발음이 같다.

이왕 내친김에 /수/라는 발음의 글자에 대하여 살펴보고자 한다. 인간이 아직 도구를 사용할 줄 몰랐을 때는 수(手)로 수(水)를 퍼마셨다. 장정들은 수(手)로 수(獸, 짐승)를 잡아오고, 아낙들은 수(手)로 수(穟, 이삭)를 베어왔다. 남편은 수(手)로 집안을 수호(守護)하고, 아내는 수(手)로 수(繡)를 예쁘게 놓으며 알콩달콩 아이 낳고 살아왔다.

오곡을 수(收, 거둠)하거나, 이웃에게 수(授, 나눠줌)하는 것도 수(手)의 몫이었다. 오늘날은 배나 비행기로 수출입(輸出入)을 하지만 옛날에는 수레로 했기 때문에 ‘나를 수(輸)’ 자에 수레가 붙어있다.

정부를 수립(樹立)하거나, 국경을 수비(守備)하는 데에도 수(手)를 써야 한다. 범인을 수색(搜索)하는 일은 경찰의 몫이지만 평범한 범인(凡人)인지 죄를 지은 범인(犯人)인지를 밝혀내기 위한 수사(搜査) 또한 수(手)를 써야 한다. 죄를 지어 손을 쓸 수 없는 형편이 되면 죄수(罪囚)로 낙인찍힌다.

수모(受侮)를 당하면 부끄러움에 수(手)로 얼굴을 가리지만, 수치심(羞恥心)을 모르는 인간은 얼굴을 뻔뻔하게 들고 다닌다. 사단(四端)의 하나로 수오지심(羞惡之心)이 있다. 옳지 못함은 부끄러워하고 착하지 못함은 미워하는 이 마음은 인의예지(仁義禮智) 가운데 의(義)에서 우러나온다고 보았다.

여담 하나. 사람이 셋이 모이면 무리 중(衆, 众)이고, 손이 셋이 모이면 소매치기 수(掱)이다. 두 손으로 할 수 있는 이상의 재주를 부리니 언제나 조심할 일이다.

우리는 일상에서 수(手)로 수(數)를 헤아리면서 살아간다. 한 손가락이 다섯 개인 데에서 오지 선다형의 문제가, 두 손가락이 열 개인 데에서 10진법이 생겼다. 그리고 한 손으로 수를 헤아릴 때, 손가락을 닫으면 다섯이고 열면 열을 뜻한다.

‘ㅎ’으로 시작하는 ‘하나’는 ‘하늘’이 ‘나’에게 준 수(數)이므로 절대로 남에게 주어서는 안 된다. 남으로부터 사랑을 받으려면 우선 나 자신을 사랑할 줄 알아야 한다. 이름하여 애기애타(愛己愛他)라 했다. 남을 사랑한답시고 희생이란 이름으로 하나뿐인 나를 버리면, 나도 너도 우리도 모두 없게 된다. 내가 살아야 상대방도 살고, 주변도 살 수 있다는 사실을 깨달으면, 자살률 1위라는 국가적 모욕도 벗어날 수 있으리라 믿는다.

‘ㄷ’으로 시작하는 ‘둘’은 ‘땅’의 수이다. 땅 위에 둥지를 틀고 두루두루 어울려 알콩달콩 사랑하며 살아가라는 뜻이다.

‘ㅅ’으로 시작하는 ‘셋’은 ‘세울’ 수 있는 완전한 수이다. 둘이 만나서 아이를 낳아야 집안이 설 수 있고, 지난날을 돌이켜보고 미래를 상상하며 현재의 좌표를 세워야, 인생이 잘 굴러갈 수 있다. 모든 것은 3요소를 갖춰야 온전하다. 우주를 천지인(天地人)으로 나누어 분류하고, 시간도 과거, 현재, 미래로 인식하며 살고 있다. 빛의 3요소, 색의 3요소, 국가의 3요소 등 우리는 수없는 3요소를 배우고 느끼고 생각하면서 살아왔다. 동사 ‘서다’, ‘세우다’는 모두 ‘셋’에서 비롯했다.

그럼 ‘넷’은 무슨 뜻인가. 바로 ‘너’에게 줄 수 있는 나눔과 베풂의 넉넉한 수이다. ‘다섯’이라면 모두 ‘다 설’ 수 있는 오달진 수가 된다. 이어지는 ‘여섯’에서 ‘열’까지는 본인의 의지와 관계없이 열리는 수 곧, 오픈 수이다. ‘여섯’에서 서서히 열리기 시작하는 수가 ‘열’이 되면 완전히 열려서 나를 버리는 수가 된다. 인간이 이 세상에 태어날 때부터 장년까지는 다섯을 향하여 주먹을 쥐고 살아간다. 하지만 나이가 들어가며 죽음에 가까울수록 손가락을 하나씩 열게 되고, 임종의 순간엔 열 손가락을 온전히 열어 ‘열’을 헤아리는 순간 열반에 든다.

‘일곱’은 손이 곱지만 ‘여덟’은 손이 덜 곱다. 죽기 직전의 ‘아홉’ 수는 ‘한 홉’을 가리키는 모양인데, 이는 연명할 수 있는 최소의 양이라 할 수 있다.

그렇다. 인생의 전반부는 하나에서 다섯까지로 이는 세상에 대한 욕심을 드러내지만, 인생의 후반부는 여섯에서 열까지로 이는 여럿이 서로 나눔을 뜻한다.

요즈음 국회의 여·야 대치 정국을 보고 국민은 무엇을 배울 것인가? 의회에 회의가 드는 것은 웬일일까? 어머니 마음처럼 ‘모심(母心)으로 모십니다’라고 하며 지낼 수는 없는가? 열까지 헤아리며 오픈 마인드 곧, ‘열 심(心)’으로 일할 수 없을까? 의원들 간에도 수수방관(袖手傍觀)하지 말고 적극적인 자세로 수(手)를 써서 자신과 나라와 인류 모두에게 도움이 될 수 있는 이른바 ‘W-W-W’의 길을 삼삼오오 모여서 진지하게 모색해야 한다.

세상의 기운이 대한민국, 대칸(干)민국으로 돌아오고 있지 않은가. 한국을 핵(核)으로 지구촌의 눈이 한반도로 쏠리고 있지 않은가. 한국이 신 로마로 보이고, 한국을 둘러싼 삼면의 바다가 동양의 지중해로 보이지 않는가. 할 일과 열 일이 태산같이 쌓여 있으니 어찌하려나.

장수 비결 하나 제시하며 이 글도 종을 칠까 보다. 바라건대, 누구나 수(手)를 아끼지 말고 늘 비장의 새로운 수를 쓰며 살아야 한다. 씻고 닦고, 잡고 놓으며 살아야 수(壽)할 수 있다는 말씀이다.

Comments

Sorry, you have been blocked

You are unable to access bl-333.top

Why have I been blocked?

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.

What can I do to resolve this?

You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.

세계일보 문화기획- 문자로 보는 세상…

세계일보 문화기획- 문자로 보는 세상… 시흥시 출품작2

시흥시 출품작2