도정동정

세계일보 문화기획 7 - 가정의 달에 생각하는 삶과 죽음

가정의 달에 생각하는 삶과 죽음

4월은 친환경의 달, 5월은 친인간의 달이다. 식목일, 지구의 날이 들어있는 4월은 자연에 생기를 불어넣어 주는 달이고, 어린이날, 어버이날, 스승의 날, 성년의 날에 부부의 날까지 들어있는 5월은 분명 인간에게 생기를 불어넣어 주는 달이다. 그래서 흔히 5월은 가정의 달이라 부른다.

그런데 이토록 아름다운 기념일로 포장한 계절에 들려오는 뉴스는 늘 흉흉하고 두렵기까지 하다. 세상과 소통하면서 잘 ‘살자’고 접하는 뉴스인데, 지면과 자막엔 온통 ‘살자(殺字)’투성이다. 대부도 토막살인 사건, 어버이날 부모 살해 사건, 게다가 살균(殺菌)하려다가 살인(殺人)한 가습기 살균제 사망사건 등을 접하다가 보면 숫제 살인의 늪에 빠져드는 느낌이다.

살인을, 그것도 연쇄살인을 소재로 한 영화도 줄을 잇고 있다 ‘살인의 추억’, ‘살인 의뢰’에 이어 막 개봉된 나홍진 감독의 '곡성' 역시 한 마을에서 벌어지는 기이한 연쇄살인을 다룬 미스터리 스릴러인데, 곡성군에서는 지역 이미지 실추냐, 지역 인지도 상승이냐를 두고 곡소리 날 정도로 옥신각신하고 있다. 천륜도 무너지는가. 공동체는 어디 갔는가. 세상 사람들은 정녕 돈과 분노의 노예로 변해 가고 있는가.

도대체 ‘殺(살)’이란 무슨 뜻일까. 자신에게 끼치는 해 중에 가장 큰 해는 자살(自殺)이고, 남에게 끼치는 해 중에 가장 큰 해는 살해(殺害)다. 둘 다 생명의 존엄성을 저버린 비인간적 행위로, 자살은 남아 있는 사람에게 상처를 주고 살해는 남의 삶을 빼앗는 짓이다.

살(殺)자의 갑골문을 보면 글자의 왼쪽 부분만 보이는데, 사람이 살살 기어 다니는 지네와 같은 해충을 밟아 죽이는 모습이다. 나중에 때려죽임을 뜻하는 수(殳)가 추가되어 지금은 ‘예(乂)와 출(朮) 그리고 수(殳)’의 세 글자의 조합으로 이루어져 처음보다 훨씬 더 끔찍한 살생으로 다가온다. 예(乂)는 예리한 칼을 마구잡이로 휘두르며 죽이는 것이고, 출(朮)은 가죽을 벗겨 죽이는 것이며, 수(殳)는 뭉뚝한 몽둥이로 때려죽이는 것이다. 참으로 잔혹한 살(殺)이다. 이 대목에서는 언어유희가 필요하다. ‘살기(殺氣)’를 ‘피’하려면 잘 ‘살피’고 다녀야 한다.

삶의 마지막 여정은 죽음이다. 피할 수 없는 죽음이라면 하늘 소풍도 매일 준비해야 한다. 유서도 써 보고 묘비명을 지어보자. 준비한 만큼 소풍도 재미있을 테니까. 명대로 살다가 편안히 죽는 것을 고종명(考終命)이라 했는데 요즘은 폼나게 웰다잉(well-dying)이라 하는가 보다. 웰다잉은 웰빙(well-being)과 함께 인생의 두 축이며 건강, 장수, 부귀, 덕행과 더불어 오복의 하나로 여겨 왔다.

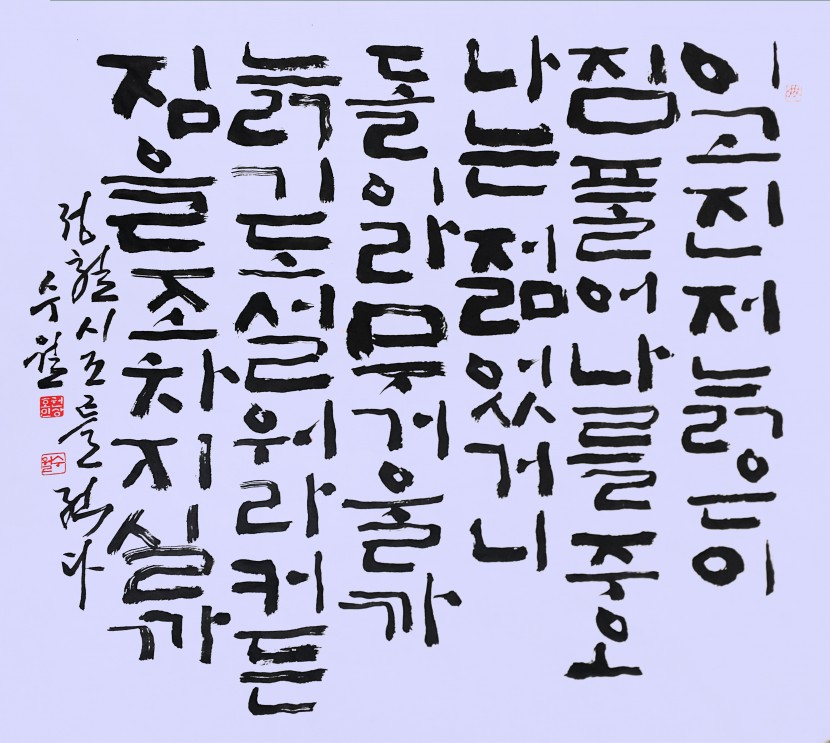

‘삶’의 동사형은 ‘살다’로서 ‘사람’과 어원을 같이하고 있다. 이러한 단어들은 ‘ㅅ’으로 시작하는데 ‘사람 인(人)’ 자를 닮았다는 사실이 놀랍다. ‘서다’에서 보듯이 ‘ㅅ’은 사람이 두 다리를 떡 벌리고 마오리족처럼 서 있는 모양이다. 본래 세종대왕은 한글을 창제할 때 치아를 본떠 ‘ㅅ’을 만들었다. 치아는 건강의 척도이기도 하다. 치아가 튼튼해야 나이를 세는 단위인 ‘살’을 더 먹을 수 있다. 소나 말의 나이를 확인할 때도 이빨을 살핀다. 연령(年齡)이라 할 때의 ‘나이 령(齡)’ 자에는 ‘이 치(齒)’가 들어있다. 게다가 치(齒) 자에는 윗니 아랫니가 각각 두 개씩 쌍시옷 모양으로 들어있다.

‘죽음’의 동사형은 ‘죽다’로서 ‘주검’과 어원을 같이하고 있다. 나무[木]의 뿌리만 남고 윗동이 댕강 잘려나가 자라지 못하는 모습이 ‘아니 불(不)’인 것처럼, 놀랍게도 ‘죽음’의 첫소리 ‘ㅈ’은 사람이 땅속에 묻혀서 머리가 보이지 않는 모양이다. ‘죽음’의 ‘ㅜ’는 음성모음으로 하늘(ㆍ)과 땅(ㅡ)이 뒤집힌 상태이며, ‘ㄱ’은 죽어서 꼬꾸라진 사람의 형상이다. ‘음’의 ‘ㅁ’을 시신의 관으로 본다면 지나친 유추일가.

한자어 생사(生死)에서 생(生)은 ‘흙[土]’ 위에 ‘싹[屮]’이 돋아나는 모양이고, 사(死)는 ‘뼈[歹]’로 ‘변한[匕]’ 모양이다. 갑골문이나 금문의 사(死) 자에는 죽은 이의 뼈 옆에 사람[人]이 있었다. 울고 있는 유족이리라. 나중에 인(人)을 ‘비(匕)’로 바꾼 것은, 살은 썩어 없어지고 뼈만 앙상하게 남은 상태로 ‘변화’했음을 나타내기 위해서라고 본다.

생사(生死)의 두 글자를 비교해 보면 생(生)은 식물에서, 사(死)는 동물에서 비롯한 글자임을 알 수 있다. 생(生)이란 흙 위에 돋아난 싹처럼 조금씩 조심스럽게, 느리면서도 튼실하게 자라는 것이고, 사(死)란 뼈에 붙어있던 온갖 살과 장기는 녹아 없어지고 몸이 ‘앙상한 뼈[歹]’로 ‘변한[匕]’ 것을 말한다. 그렇다. 생(生)도 공든 탑처럼 쌓기는 어렵지만 무너뜨리기는 순간이다. 15년 전의 9.11 테러나 최근의 캐나다 산불에서 보듯이 우리의 인생도 빌딩처럼 높이거나 숲처럼 아름답게 만들기는 힘들지만 파괴하기는 손바닥뒤집기다.

폭염(暴炎)인가 복염(福炎)인가

폭염(暴炎)인가 복염(福炎)인가 월간 <해인> - 6월호 …

월간 <해인> - 6월호 …