도정동정

한글서체 명칭의 통일 방안- 2015.2.27. 국회도서관

‘형태적 특징에 따른 2안 분류’에 대한 토론문

(2안- 곧음체·바름체·흘림체·진흘림체)

권상호(문학박사, 칼럼니스트)

|

제1안 |

제2안 |

|

1) 해례본체 2) 언해본체 – 언해본체 정자 - 언해본체 흘림 - 언해본체 진흘림 3) 궁 체 - 궁체 정자 - 궁체 흘림 - 궁체 진흘림 |

1) 곧은체 2) 바른체 3) 흘림체 4) 진흘림체 |

인간이 태어나서 죽을 때까지 할 수 있는 것은 ‘말’과 ‘짓’밖에 없다. 인간은 말이 가지고 있는 시공적 한계를 극복하기 위해 ‘글[文字]’을 만들었다. 글과 관련한 ‘글(契), 긋다, 글씨, 글자(-字), 글월, 그리다, 금, 그림, 긁다, 긁적이다, 긁적거리다’ 등의 용어를 볼 때 글은 인간의 조건이자 삶의 일부라고 볼 수 있다.

광복 70주년을 맞은 을미년 새해에 우리의 호흡과 같은 ‘한글 서체 명칭 통일을 위한 포럼’을 갖은 일은 매우 의미 있는 일이다.

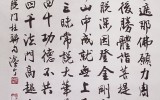

우리 민족에게 새로운 문화를 열어준 한글은 이른바 양반들의 삼엄한 문자권력 하에서도 훈민정음 창제(1443년), 국가 공식문자 공포(1894년), 광복에 의한 우리 말글 회복(1945년) 등을 거치면서 여성과 민중을 중심으로 급성장해 왔다. 뿐만 아니라 마침내 훈민정음이 유네스코 세계기록유산에 등록되고(1997년) 국립한글박물관이 개관되는(2014년) 경사를 맞이했고, 국보 70호인 <훈민정음(해례본)>을 국보 1호로 교체해야 한다는 운동마저 일어나고 있다.

세종대왕의 애민정신에서 나온 한글은 언어학적 관점으로 보아도 손색이 없는 훌륭한 제자 원리와 심오한 철학을 바탕으로 한 과학적인 음절 문자이다. 역설적으로 한마디로 너무 쉽고 편리해서 욕먹은 문자이다. 넓은 키보드가 키패드로 좁아져도 입력이 가장 빠른 엄지문자, 효율적인 음성인식 기능을 가진 디지털 정보화 시대에 더욱 빛나는 IT문자라는 등의 찬사를 받고 있다.

한글의 위상은 이처럼 높아졌는데 한글서예는 그렇지 못함을 솔직히 인정하며 한글과 서예를 사랑하는 국민의 한 사람으로서 제2안, 곧 ‘형태적 특징에 따른 분류’ 시안에 대하여 몇 가지 고민을 나누고자 한다.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]--> <?xml:namespace prefix = o />

첫째, 순우리말로 된 한글 서체 명칭이 좋다고 하지만 학술용어나 전문용어는 한자어를 사용해도 괜찮다고 본다. 더구나 친숙한 한자어일 경우에는 더욱 그러하다. 그런데 발표자는 순우리말로 된 명칭을 주장하면서도 ‘자체(字體)’와 ‘서체(書體)’, ‘형체(形體)’와 ‘체세(體勢)’ 등과 같은 어려운 한자 문예 비평 용어를 사용하고 있다. 진정으로 언어사대주의에서 벗어나고자 한다면, 차라리 ‘글자체’, ‘글씨체’, 아니면 아예 ‘글자꼴’, ‘글씨꼴’이라고 부르는 게 낫지 않을까?

둘째, 우리말에서 ‘비빔밥’, ‘다람쥐’처럼 ‘-ㅁ’이 관형사형처럼 쓰이는 경우도 있다. 마찬가지로 ‘곧은체’, ‘바른체’보다는 발표자가 제시한 ‘곧음체’와 ‘바름체’라고 부르는 것이 ‘흘림체’, ‘진흘림체’와도 어울리고, 분류 명칭으로서도 낫다는 데에는 동의한다. 그러나 문제는 ‘곧음체’, ‘바름체’라고 했을 때 두 명칭 사이에 대단한 의미 혼란이 일어난다는 점이다. 국어사전에서는 ‘곧다’의 뜻을 풀이하면서 ‘굽거나 비뚤어지지 아니하고 바르다’처럼 ‘바르다’는 말을 사용하고, ‘바르다’의 뜻을 풀이하면서 ‘곧거나 반듯하다’처럼 ‘곧다’는 말을 사용하고 있다. 진솔하게 말하자면 창제 당시의 ‘ㅇ’, ‘ㆁ’, ‘ㆆ’, ‘ㅎ’과 같은 글자는 곧지 않은데 어떻게 ‘곧음체’로 설명할 것인가? 그리고 ‘곧음체’라고 하면 나머지는 ‘굽음체’이고, ‘바름체’라고 하면 나머지는 ‘비뚬체’라고 할 수 있는가?

셋째, ‘곧음체’의 소분류로 ‘원필’과 ‘방필’을 들고 있는데, 원필과 방필은 서체 용어가 아니라 필법에 해당하는 용어이므로 적당하지 않다고 본다. 따라서 이는 소분류로 다루기보다 필법상의 차이로 설명할 수 있지 않은가?

넷째, 발표자는 한자서예의 오체(五體)를 인정하고 한글서예도 서예라는 공통 측면에서 이를 참고할 만하다는 전제 아래, ‘문자의 체세’를 준거로 제2안에 손을 들고 있다. 그러나 한글은 한자와 달리 창제된 글자라는 점, 글자 운용에서 모아쓰기를 한다는 점, 시작부터 붓이 서사도구의 중심이었다는 점 등을 고려한다면 오히려 한글 서체만의 독특한 분류가 필요하다고 보지 않는가? 한글은 기본자인 모음 세 글자와 자음 다섯 글자를 바탕으로 가획하고 합용하여 이루어진 간편한 글자이기 때문에 자전을 찾지 않고도 누구나 쉽게 흘림 정도를 인식할 수 있다. 따라서 발표자가 ‘복잡하다’고 지적한 1안의 ‘정자’, ‘흘림’, ‘진흘림’ 등의 소분류 명칭은 문제가 되지 않는다고 본다.

다섯째, 발표자는 ‘훈민정음 해례본체’를 ‘백성을 가르치는 올바른 소리를 세종이 직접 쓴 서문에 해설이 붙어 있는 책의 글자체’로, ‘훈민정음 언해본체’를 ‘한문을 한글로 풀이한 책의 글씨체’로 풀어 말하며, 이러한 명칭은 외국어로 설명하기 어려움을 문제점으로 제시하고 있다. 그런데 이는 본 명칭 그대로 부르면 될 것이고, 영어문화권보다 한자문화권의 사람이 더 많음을 고려한다면 오히려 다행이라 할 수 있다. 또 ‘언문(諺文)’은 한글을 낮잡아 일컫는 말로 보는데, 사실 이 말은 최만리 반대 상소문에 나오는 말로 신하들이 지어낸 말이라기보다, 세종이 미리 일러주었을 말이라 생각한다. 문자학적으로 보면 ‘언(彦)’이 ‘선비 언, 클 언’이므로 ‘언(諺)’ 자는 ‘선비의 말, 큰 말’의 뜻이 된다. 중국에서도 ‘속담, 속어, 민간어’ 정도의 뜻으로 쓰고 있는데, 유독 우리 옥편에 ‘상말 언’으로 기록함은 사대주의 의식에서 비롯했다고 본다. 그렇다면 <분류두공부시언해>, <능엄경언해>, <소학언해> 등의 많은 언해는 한글을 얕잡아 보고 붙인 제목일까?

여섯째, 제1안의 궁체라는 대분류를 비판하면서, 궁체라는 용어가 성립되기 위해서는 궁중 밖에서 쓴 서체는 모두 ‘민체(民體)’로 봐야 한다고 했다. 그런데 ‘민체’라는 말은 성립되지 않는다. 왜냐하면, 당시의 ‘민(民)’은 글을 배울 수도 읽을 수도 없는 사람이기 때문에 민(民)이 서체를 이룬다는 주장은 옳지 않다고 본다. ‘민(民)’은 ‘

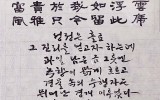

월간해인 '심사굴' 2015. 3월호…

월간해인 '심사굴' 2015. 3월호… 월간해인 2015. 2월호 - 심사굴

월간해인 2015. 2월호 - 심사굴