Sorry, you have been blocked

You are unable to access bl-333.top

Why have I been blocked?

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.

What can I do to resolve this?

You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.

도정동정

그림시인 김월수(초고)

Download

그림시인 김월수

인연(因緣)이란 맺기는 쉬워도 지키기는 참으로 어려운 것이다. 자리마다 명함을 돌리고 소개하고 인사를 나누곤 했지만, 그 많은 인연이 지금쯤 어디에서 무엇을 하고 있을까. 그런데 지난겨울 우연(偶然)이 필연(必然)이 된 특별한 인연을 만났다. 김월수(金月洙) 그림시인이다.

꼭 만나야 한다는 의지도 요구도 없었다. 어쩌다가 미술세계에서 기획한 ‘김갑진초대전’에서 신화(神話)와 전설(傳說) 속의 나무와 까마귀의 대화를 함께 엿듣고 뒤풀이 자리에서 우연히 마주 앉았던 인연으로 시작되었다. 나중에 화성시 봉담에서 나무 조각으로 수종(樹種)을 바꾸는 이상한 나무 나라의 이상근 작가를 함께 찾아 밤이 이슥하도록 예술과 철학에 대한 담론을 주고받고, 전라남도 곡성에 있는 김갑진갤러리를 찾아 보성강이 들려주는 바람과 별들의 전설을 들으며 이틀을 함께 보낸 적도 있다. 게다가 지난주에는 한국가곡에 모든 열정을 바치고 있는 성악가이자 작곡가인 장은훈 씨 내외와 함께 장시간 음악과 삶에 대한 대화를 나누기도 했는데 이런 모든 상황에서 그의 곁에는 주역을 연구하시는 이병수 선생께서 생각의 나비효과를 일으켰다.

김월수 시인과의 인연의 깊이를 더하게 된 것은 만날 때마다 갤러리 투어를 선행하고, 이어지는 대화의 소재는 당연히 전시 작품이었다. 그것으로 부족하면 카톡을 통하여 24시간 소통하곤 한다. 매주 수요일과 토요일은 여지없이 그의 인사동 갤러리 투어 날이다.

그의 부드러운 말속에는 은근히 질긴 고집이 숨어 있다. 많은 독서와 사색을 통하여 생각의 근육을 튼튼하게 기른 덕이리라. 어느 분야든 생각의 골짜기에 접어들면 시간을 잊는다. 그래서 그와 만남은 짧더라도 긴 여운으로 남는다.

그는 자연에서 언어를 찾고, 그림에서 시를 발견하는 ‘그림시인’이다. 특별한 작가의 독특한 조형 어법이나 그 속에 녹아 흐르는 창의적 발상은 여지없이 그의 새로운 창작 그물인 시망(詩網)에 걸려 글감이 되고 만다. 이러한 일련의 작업 결과를 ‘그림시’라는 명칭으로 조심스럽게 명명해 본다.

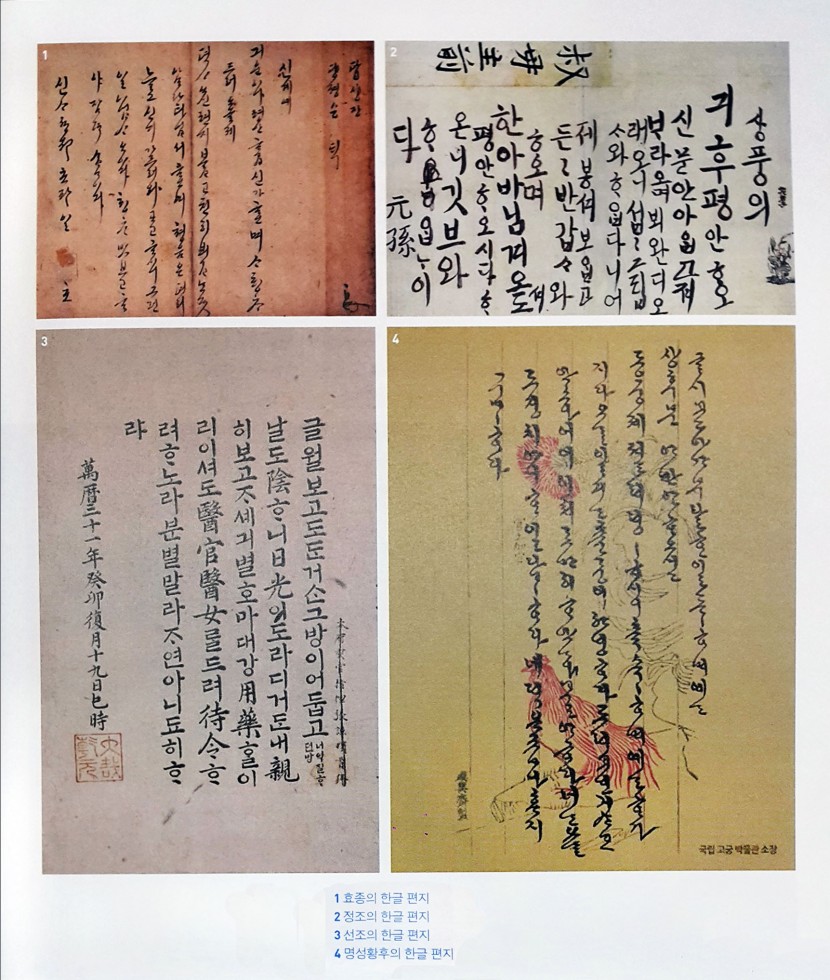

사실 전통적으로는 작가가 그림을 그리고 화의(畫意)에 맞는 화제(畫題)를 본인이 직접 짓거나 찾아서 쓰는 것이 상례였다. 북송 때의 시인 소동파(蘇東坡)가 남종문인화의 창시자로 평가를 받는 당나라 때의 왕유(王維)의 시와 그림을 일러 ‘시중유화 화중유시(詩中有畵 畵中有詩)’라 평한 바 있지만, 이때는 시도 그림도 모두 화가의 몫이었다. 이때 그림을 보고 연상하여 지은 시를 제화시(題畫詩)라 한다. 그런데 제화시는 화가가 직접 그림 안에 첨록(添錄)하지만 김 시인의 시작(詩作)은 화가와의 별도 작업이다. 그의 시는 그림에서 출발하지만 그림 속에 들어가지 않는다. 그러므로 그를 가리켜 제화시인(題畫詩人)이라보다 ‘그림시인’이라는 새로운 명칭을 붙여보는 것도 괜찮을 듯하다.

돌이켜보면 서양화가 이 땅에 들어오면서 점차 그림만 남고 화제는 서서히 꼬리를 감추기 시작했다. 이에 김 시인은 본인의 전공이 회화임에도 불구하고 그림만 보면 솟구치는 ‘연화작시(緣畵作詩)’의 내적 충동을 이기지 못하고 시벽(詩癖)에 사로잡히고 만다. 그 결과 이제까지 없었던 새로운 시의 영역 ‘그림시’를 탄생시킨 것이다.

이어 그의 창의적 시격(詩格)은 시단과 화단에 회자되기 시작하여, 이미 3년 전에 ‘인사동에서 만난 115명의 화가’라는 이름으로 시화동행(詩畫同行)의 꿈을 갤러리바이올렛에서 펼쳤다. 그런데 이번에는 그의 이러한 활동을 간과하지 않은 미술세계의 초대로 자그마치 333인의 작품과 333편의 그의 그림시를 함께 선보이겠다는 쾌심을 보면, 그는 이미 그림시에 대한 애착을 지나 몰입의 상태로 보인다.

그림을 대하는 그의 눈빛은 언제나 어머니의 젖무덤 같은 촉촉한 그리움에 젖어 있다. 그리고 낮은 톤의 그의 목소리는 새벽안개처럼 아련히 다가온다. 이러한 느낌은 소망을 잃고 살아가는 현대인과 허덕이는 환경에 애틋한 정(情)에서 비롯했을 것이다. 여기에 그의 매력이 있다. 뭔가 부족하면 불안으로 나타나는데, 그의 경우는 여유로 나타난다. 숫제 불안을 공기처럼 마시며 살아가면 불안도 오히려 삶의 여유로 다가올 수도 있다는 믿음이 생긴다. 그래서인지 그의 ‘그림시’의 시적 화자는 그림 속을 거니는 허허로운 음유시인을 닮았다. 그의 노래는 시대의 경고 메시지가 되기도 하지만, 그의 발걸음은 언제나 여유롭다.

문학을 좋아하는 필자에게 자신의 멘토라며 다가왔지만 정작 튼실한 그의 생각의 근육을 대하면 외려 내가 그의 멘티가 되고 만다. 그의 이러한 에너지는 어디에서 왔을까. 첫째, 그는 종교와 철학, 과학과 예술 등 다양한 분야의 독서로 무장되어 있었다. 둘째, 그는 서울이라는 거대 도시, 그것도 대한민국 예혼(藝魂)의 허브인 인사동을 주 무대로 활동하면서도, 산골 물소리를 닮은 유연한 사고를 지니고 있다. 마지막으로 그는 생래적으로 회화와 작가에 대한 사랑이 지독하되, 그 사랑 법은 풋풋한 야생화 향기처럼 은근하게 다가간다. 이러한 점들이 오늘의 그를 탄생시켰다고 본다.

그는 한쪽 팔로는 그림을 안고, 다른 팔로는 겸손한 시심을 데리고 다닌다. 대지에 물이 스며들어 싹을 틔우듯이 그의 무한한 상상력이 그림 속을 파고들면 새로운 시심의 싹을 틔운다. 가끔 그의 시심은 화학반응을 일으켜 화가가 자신도 모르는 세계가 자신의 그림 속에 숨어있음을 시의 목소리로 듣고 화들짝 놀란다. 그림과 시가 融合(융합) 반응이 일어나는 순간이다.

그의 이름은 ‘월수’인데, 나의 한글 호는 ‘수월’이다. 이 인연을 어찌 끊을 수 있을까. 그가 내게 처음으로 자상히 소개한 것은 인사동의 수령 400년 된 회화나무였다. 회화나무? 이름 탓인지 그는 회화(繪畫)와의 질기고 강한 인연도 끊을 수 없을 것이다. 지구의 세입자로서 공생하지 않는 동물은 없듯이 우리는 모두 공생하며 살 팔자인가 보다.

Comments

Sorry, you have been blocked

You are unable to access bl-333.top

Why have I been blocked?

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.

What can I do to resolve this?

You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.

그림과 시의 경계에서(평문)

그림과 시의 경계에서(평문) 행주대첩기념전국휘호대회

행주대첩기념전국휘호대회