Sorry, you have been blocked

You are unable to access bl-333.top

Why have I been blocked?

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.

What can I do to resolve this?

You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.

보도자료

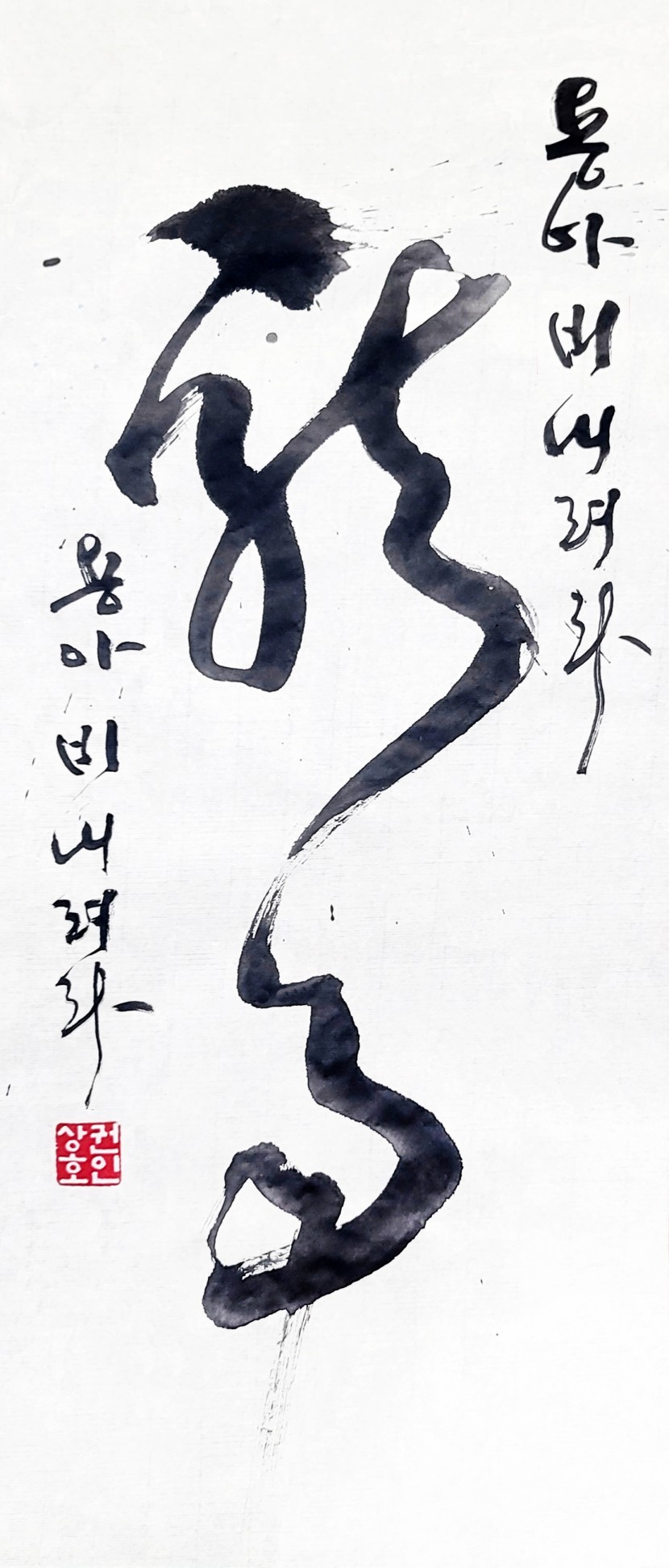

용인일보 칼럼 2 - 용(龍)아, 비 내려라

용(龍)아, 비 내려라

도정 권상호

포스트코로나 시대가 오는가 했더니 가뭄과 산불, 미세먼지까지 더하여 온 나라가 몸살을 앓고 있는 안타까운 봄이다. 게다가 돌풍(突風)까지 더하여 강릉 산불과 같은 대형 화마에 휩싸이기도 했던 봄이다. 그리하여 ‘비 우(雨)’ 자가 들어있는 4월 20일의 ‘곡우(穀雨)’ 절기가 은근히 기다려진다. 날씨 좋은 청명(淸明)의 상쾌함을 즐기지 않는 이가 없지만, 날씨가 청명한 만큼 불꽃이 잘 보이지 않는다는 점은 산불 진화를 더 어렵게 만든다. 그래서 청명 곁에 한식(寒食)이라는 날을 붙여놓고 이날만은 지혜롭게 불을 사용하지 않고, 말 그대로 찬밥을 먹으며 불을 경계해 왔다.

‘기도하다’의 순우리말은 ‘빌다’이다. 그런데 ‘빌다’ 속에는 기도의 대상인 ‘비’가 들어있다. 농사에서 비는 필수적인 요소이다. 이 비가 내리기를 빌며 하는 말이 ‘비나이다 비나이다’이고, 머리를 조아리며 두 손을 문지르는 행위가 ‘비비다’이다.

인디언의 주술사가 용하기로 이름난 것은 비가 내릴 때까지 빌기 때문에 백 퍼센트 적중한다는 우스개가 있다. 우리에게도 영험한 기우제 주술이 있다.

‘龍雨龍雨龍雨龍龍龍不雨龍龍龍雨龍雨’ (권중구, <한문대강>). 龍이 설치니까 어지럽지만 끊어 읽어보면 다음과 같다. ‘龍아 雨하라, 龍아 雨하라, 龍이 雨해야 龍이 龍이지, 龍이 不雨하면 龍이 龍이리오? 龍아 雨하라, 龍아 雨하라’ (용아 비 내려라, 용아 비 내려라, 용이 비 내려야 용이 용이지, 용이 비 내리지 못하면 용이 용인가? 용아 비 내려라, 용아 비 내려라). 마치 구지가(龜旨歌)를 닮은 이 용우가(龍雨歌)는 손을 비비듯이 말도 계속 비비면 그 영험함이 나타난다고 믿었음을 보여준다.

용(龍)을 뜻하는 순우리말은 ‘미르’이다. ‘미’는 ‘미더덕’ ‘미나리’ ‘미역’ ‘미끄럼틀’ ‘미리내’ 등에서 보듯이 물을 뜻한다. 여기서 ‘미리내’의 ‘미리’는 ‘미르’에서 온 말로 보인다. 왜냐하면, 무수한 뭇별들이 남북으로 띠를 이루며 강물처럼 펼쳐져 있는 모습이 마치 용으로 보이기 때문이다. 그렇다면 미리내는 ‘용의 내’ 곧, 용천(龍川)으로 부를 수도 있다. 은하수(銀河水)는 은하(銀河)라고만 해도 되지만 깜냥 강조하느라 ‘수(水)’ 자를 덧붙였다.

선조는 입춘날 대문에다 ‘우순풍조(雨順風調) 시화연풍(時和年豐)’이라 써 붙이고 드나들 때마다 비가 때맞추어 순하게 내리고 바람이 고르게 불어, 나라가 태평하고 풍년이 들기를 기도했다. 여기에는 농사가 잘되기를 바람도 있지만, 재앙(災殃)으로부터 피하고 싶은 간절한 소망도 담겨있다.

재앙을 뜻하는 ‘재앙 재(災)’ 자를 살펴보면 ‘물난리[巛(천)]’와 ‘불 난리[火]’가 겹쳐있다. 물이 위에 있고, 불이 밑에 있으니 끓는 형국이다. ‘재앙 앙(殃)’ 자를 살펴보면 재앙의 끝은 때로는 죽음에 이를 수도 있음을 경고하고 있다.

자연재해 곧, 천재(天災)보다 더 무서운 것이 인간의 앙심(怏心)에 의한 인재(人災)이다. 인재를 막을 수 있는 유일한 방법은 용인(龍仁)의 인(仁)이다. 따라서 앙앙거리기 전에 서로가 화합(和合)하고 상생(相生)할 수 있도록 작지만 하나의 사랑 실천 곧, 액션이 필요하다. 백 마디 말이나 천 가지 생각은 뜬구름일 뿐, 아무 쓸모가 없다.

Comments

Sorry, you have been blocked

You are unable to access bl-333.top

Why have I been blocked?

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.

What can I do to resolve this?

You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.

월간 <서예문인화> - 대…

월간 <서예문인화> - 대… 인류 최고의 창작 동사 ‘짓다’ - …

인류 최고의 창작 동사 ‘짓다’ - …