Sorry, you have been blocked

You are unable to access bl-333.top

Why have I been blocked?

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.

What can I do to resolve this?

You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.

서예교실

12 임서와 창작에 관한 고찰

1. 서론

碑, 帖을 임서하는 것은 글씨를 배우는 첩경이다. 碑, 帖은 시대성의 유산일 뿐 아니라 書家心血의 결정체이기 때문이다. 張旭(장욱)이 '임서에 힘쓰다 보면 서법은 스스로 깨쳐진다'라고 한 것과 마찬가지로 깨달은 서법을 바탕으로 창작하게 된다. 모방의 단계를 거치지 않고 글씨를 쓴다면 한갓 붓장난에 불과하며 기초 없이 고층 건물을 지으려는 것과 같다. 무릇 '法에 너무 얽매여서 탁 트이지 못한다'는 표현이 있다. 그러나 아무리 트이고 터 보아도 그 가운데 역시 法이 있음이다. 법이 없으면 俗이요 客氣일 뿐이고 마치 일본 書家들이 추구하는 前衛藝術, 혹은 墨象의 범주에서 노닒이 될 뿐이니 이는 그야말로 새가 공중에서 싼 똥이 바닥에 펼쳐진 것에 조금도 나을 바가 없다.

임서 이전에 더욱 중요한 바는 좋은 스승을 만나는 것이다. 無師獨學이란 말이 있지만 스승 없이 혼자 공부하는 자신을 돌아볼 줄 모르게 되어 자칫 邪道에 빠지게 되며 그렇지 않더라도 온전한 길을 기대하기는 어렵다. 또 스승이 있더라도 잘못 만나면 아무 소용없다. 스승을 잘못 만나 그곳에서 십여 년 글씨를 쓰다 다행히 귀한 선생이 눈에 띄어 올바른 글씨를 쓰려 하면 나쁜 필법을 떨쳐 버리는 데 또한 몇십 년이 걸린다. 그러므로 이십 년이나 글씨를 썼다 해도 이제 正法에 입문한 초심자보다 나을 것이 없으니 좋은 스승을 만남은 복이라 할 수 있다. 한 걸음 더 나아가, 진정 좋은 스승은 자신의 법을 고집하지 않는다. 즉 집필, 운필에 기본이 잡히면 그다음부터는 좋은 서체를 가려주고 글씨 쓰는 마음과 자세, 그리고 인간적인 것을 가르치는 안내자 혹은 충고자의 역할만 할 뿐이다. 이것은 인격이라던가 개인 의지를 존중하는 바여서 학습자가 무한한 가능성을 가질 수 있게 되고 또한 진정한 창작도 여기에서 이루어질 수 있다.

2. 임서와 창작과의 관계

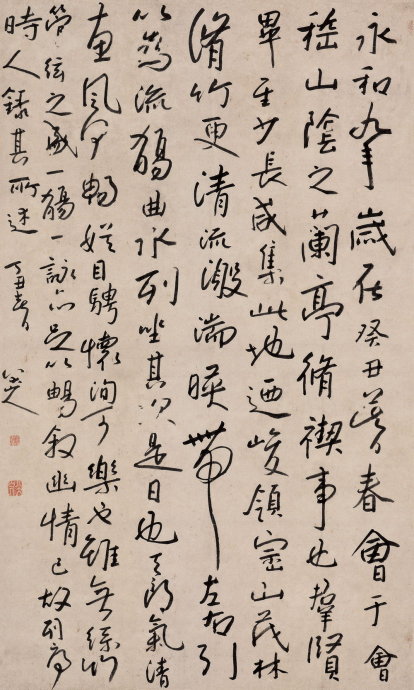

임서는 古法書를 보고 그것과 똑같이 模寫하는 것을 말한다. 창작이라 하면 임서로 얻은 법을 바탕으로 하여 하나의 작품을 만드는 일을 일컫는다. 그러나 임서도 창작이라 할 수 있다. 왜냐하면, 아무리 똑같이 베끼는 임서라 하여도 시대환경, 書寫道具 등이 같을 수 없고 사람이 다르므로 해석에 따라서 그 개성이 다르게 나타나기 때문이다. 과거의 예를 보아도 八大山人이 난정서를 임해 놓은 것은 원본과 조금도 같은 곳이 없이 자가풍으로 썼으나 분명히 끝에는 임서란 표를 하였다.

3. 임서와 창작의 六指

1) 專

一志로 專心해야 한다. 비단 글씨뿐만 아니라 모든 연구는 모름지기 一心專念해야 됨은 말할 여지가 없다. 장자의 양생주에 보면 포정이란 이가 소를 잡는 장면이 묘사되는데 의역하면, <포정이 文專君을 위하여 소를 잡는데 손, 어깨, 다리, 무릎의 동작이 음과 춤에 그대로 합치되어 그림같이 소를 해부하니, 文專君이 감탄하여 그 기술의 연유를 물었다. 포정이 대답하기를 '저는 기술이 아닌 道로써 합니다. 처음 소를 잡기 시작할 때는 소 아닌 게 없더니 3년이 지나서는 일찍이 全牛가 없었습니다. 지금은 소의 구조를 눈으로 보지 않고 마음으로 보며 감각으로 하지 않고 精神으로 하니 이것은 곧 天理입니다. 보통 소를 잘 잡는 사람이 칼을 한 달에 한 번 날을 세우고, 아주 뛰어난 사람은 1년에 한 번 가는데 저는 19년이 지났으나 이 칼의 예리함이 처음과 같으니 이것은 소의 세포 조직의 空洞을 가르기 때문입니다' 後人이 여기서 全牛에 대한 해석을 포정과 소의 대립이 해소된 物我一體로 풀이 하였다. 그러므로 포정이 소 아닌게 없더라 하였듯이 글씨를 씀에도 이 세상의 모든 것이 글씨로 보여서 物我一體가 되어야 지고한 法과 藝道에 들 수 있음을 가르쳐 준다.

2) 勤

쉬지 않고 열심히 써야 한다. 이것은 위의 專과 일맥상통한다. 일관성으로 공부해야 함은 물론이고, 특별한 경우 글씨는 못 쓸지라도 法書를 늘 완성하여 글자의 形과 態를 머리에 기억해 두어야 한다. 즉 글씨 쓰고자 하는 마음이 뇌리를 떠나지 않아야 한다. 吉人의 예를 보면 金生이 봄 논에 물이 가득할 때 제자들을 데리고 들에 산보를 나갔을 때 제자가 글씨 잘 쓰는 비결을 물으니 아무 말 없이 지팡이로 그득한 물을 가리켰다고 한다. 이것은 그 물이 다 닳도록 글씨를 쓰라는 교훈이었다. 그리고 옛 書家들이 벼루를 여러 개 구멍냈다는 얘기도 學書에 힘씀을 말하는 것이다.

3) 傳

폭넓게 공부해야 한다. 처음에는 한두 개의 法書로부터 기초를 얻어서 차차 널리 보고 배워 衆長을 취하고 마침내는 자신의 개성에 맞는 法統에 뿌리를 내리게 된다. 물론 각체의 서적을 다 임서해 보는 것도 중요하지만 그에 수반되는 書藝史的 측면과 서체의 흐름과 변화, 그리고 서예와 다른 미술들과의 관계의 理論方面에도 시야를 넓혀야 된다. 蘇東坡는 글씨쓰는 데 있어서 다 닳은 붓이 산을 이루어도 그 진수에 이름이 못 되며 만 권의 책을 읽어야 비로소 神韻이 동한다고 하였다.

4) 變

변화를 구해야 한다. 어떠한 서첩을 대하든지 그 맛과 특징을 잡아낼 정도가 되면 險絶(험절)을 구하게 된다. 한 점을 찍는데 붓끝을 엎고 제치며 한 획에서도 筆鋒에 起伏을 주는 것으로부터 結構나 章法에서 脫法 의도가 생긴다. 이것은 인간이 미적 변화를 구하는 일면이며 찬란한 서예 문화가 이루어진 관건이다. 險絶에서 다시 평정을 얻어 양자가 서로 어울리면 이미 높은 경지에 도달하였다 할 수 있다.

5) 巧

이것은 위의 變과 통한다. 변화를 구하게 되면서 여러 가지 기교를 부리게 된다. 곧 법을 알면 기교를 부리고 싶은 것은 인간의 본능인 듯싶다. 그러나 이것은 하나의 과정으로서는 중요한 바이지만 지나치면 제작의 의미가 있으므로 꾀 글씨가 된다. 무릇 글씨는 점잖은 게 최상이며 그러기는 참으로 어렵다. 글씨에 군획 떼기는 애인 떼기보다 어렵다는 말이 있다. 군자의 풍모와 같이 단정하면서도 멋을 부린 글씨를 써야 한다.

6) 神

書의 道는 神采가 으뜸이다. 書는 문자 내용을 쓰는 것에서 神采를 표현하게 될 적에 書法藝術의 성숙이라 할 수 있다. 神采는 神韻과 비슷한 말로 곧 작품 중에 작가의 흉금과 기질, 정취, 사상, 감정 등 정신세계의 반영이어서 바로 개성미라고 볼 수 있다. 神韻이 감도는 작품은 奇하면서도 險하지 않고, 시시하지만 有味하며, 奸邪하면서 俗되지 않고 秀하나 요염하지 않으며 못생겼으나 밉지 않은 경지이므로 아무리 보아도 싫증 나지 않고 볼수록 새로워서 그 느낌이 끝이 없다.

4. 學書의 순서

글씨를 처음 배울 때 어떤 체로 시작해야 좋은지에 대해서 두 가지 설이 있다. 하나는 글씨의 발달과정을 따라서 전서로부터 하는 것이고, 또 하나는 해서로 시작하여 다른 글씨로 옮겨가는 방법이다. 어느 방법이 좋다고 고집할 수도 없을뿐더러 개인의 차이와 재능에 따라 그 효과 또한 달라지니 단언할 수는 없고 두 방법을 그저 설명할 따름이다. 전서부터 쓰게 되면 초심자가 획의 원리를 배우는 데 큰 도움이 될 것이다. 획이 복잡하지 않고 단순하며 象形의 형태를 띠고 있으므로 지금의 글자와 비교하는 재미와 더불어 서법에 흥미를 갖게 된다. 전서의 원획에 파임과 방획을 곁들이면 자연스럽게 예서를 배울 수 있게 된다. 그러나 전서에 일단 입문하면 그 맛을 거의 섭렵하고 넘어가면 몰라도 잠깐 쓰다가 隸나 楷書로 넘어가는 것은 의미가 없다. 해서로 입문하는 것에 대해 宋 高宗은 <글씨 배움에 반드시 正書로 시작해야 하는 것은 八法이 갖춰져 있고, 또 예서의 餘風이므로 해서를 터득하면 이미 行間에 노닒이니 古聖에 접근하기 쉽기 때문이다.> 하였고, 豊坊이란 사람은 <글씨 배움에 반드시 해서를 익히고, 글자는 大字를 먼저 써야 한다. 그다음에 행서, 초서를 쓰고 예서를 쓰려거든 전서를 꼭 써야 한다.>라고 하였다. 글씨를 배우는 것도 차근차근해야지 성급한 마음으로 이것저것 손을 대면 체계를 이루지 못한다. 하여튼 篆을 먼저 하든 楷를 먼저 하든 마찬가지겠으나, 중요한 것은 한가지 체를 완전히 습득한 후에 다른 체로 넘어가는 것이 이상적이다. 대개 五體를 다 그런대로 구사하려면 아무리 열심히 해도 20년은 걸려야 하며 거기서 더 한 걸음 나아가 뛰어난 書品을 남기는 것은 아무나 되는 일이 아니다.

5. 작품에 임하는 자세

작품을 하려면 누구나 마음이 설렌다. 이는 과연 마음에 드는 작품이 나와줄까 하는 기대감과 남이 이것을 볼 텐데 하는 강박관념 때문이다. '偶然得書'라는 말이 있다. 아무 생각 없이 쓴 것 중에서 더할 나위 없는 만족을 느끼는 경우가 종종 있다. 예를 들면 맨 처음 體制를 잡는다고 한번 써본 것이 그 뒤에 수백 번 심혈을 기울여 써 본 다른 것들보다 월등히 좋은 경우가 있다. 그러므로 글씨는 마음을 비운 상태에서 써야 하는데, 보통 사람에게는 절대로 쉽지가 않다. 그러나 남을 의식하면서 글씨가 는다. 작품을 하게 되면 여러 가지 난감한 점에 접하게 되는데, 그중에서도 제일 애를 먹이는 것은 그 면을 어떻게 메울 것인가 하는 문제이다. 작품의 체제에는 액자, 족자, 병풍, 가리개, 대련 등이 있는데 그 크기의 大小를 막론하고 어렵지 않은 것이 없다. 그러므로 그 체제의 여백을 그대로 벽에 붙여놓고 그 면을 바라보며 눈으로 글씨를 쓰며 면을 메꾸어 본다. '腦中成竹'이란 말대로 이런 식으로 마음으로 글씨를 써 보는 것은 매우 좋은 훈련이라 생각한다. 그러다가 언뜻 마음에 맞는 체제가 구상되어 일사천리로 써 내려간 단 한 번의 작품이 가장 고귀하다. 이것은 한 획에서의 일괄성과도 통하는 것으로서, 자신의 그 당시의 전부를 단 한번에 표현했다는 데 의의가 있다. 그러나 이 정도의 경지에 못 이른 사람은, 수백 수십 장을 써서 그중에 가장 나은 것을 추려내는 것이 글을 배우는 태도이다. 글씨는 印章을 찍음으로써 완전한 작품이 된다. 도장을 찍는 일은 자기가 쓴 글씨라는 개념 이외에 남의 玩賞物이 된다는 부담이어서 그 작품에 대한 책임을 확정 짓는 순간이기 때문에 여간 어렵지 않고 또한 무척이나 신경 쓰이는 일이다. 작품이나 방명록에 이름 석 자 잘 어울리게 쓰 기가 참 어렵다. 인장을 누르는 일은 곧잘 '畵龍點睛'에 비유하는데, 아닌게 아니라 다된 작품을 잘못 찍어서 구겨 버리는경우가 종종 있다.

6. 서예 창작에 대한 제언

'書者如其人也'란 말이 있다. 여기서의 '其人'은 그 사람의 모든 것으로 곧 印象impression(외부의 자극이 생리적 변화를 생체에 새기는 것을 말한다. 생리학에서는 자극이 생체에 새기는 생리적 변화를 말하며 이것을 엔그램(engram:印象) 혹은 잔기(殘基:residium)라고 부른다.)이라 할 수 있다. 글씨를 쓰는 사람 중에서 이 말을 모를 자가 없겠지만, 이 세상에는 눈살찌푸릴 글씨들이 판을 친다. 무지한 초심자들이 덧없이 방황하는 현상이 벌어지고 있으니 한심한 노릇이다. 옛 선비들의 고고한 공부였던 것이 어느덧 할 일 없는 이들의 잡기로 전락한 느낌이 든다. 다행히 누가 알아주건 말건 고군분투하는 서예가들이 있어 그 진면목을 유지하고 있다. 앞으로 서예 이론의 확립과 보급으로 차츰 서예에 눈을 뜨면 저속한 글씨는 사라지리라고 본다. 서예도 예술인가 하는 문제에서 특히 한글세대에 발을 맞추려면 여러 측면에 생각이 미치는데, 우선 한글 서예를 더욱 많이 보급하고 나아가 새로운 風을 창출해야 할 것이고, 일반인이 어렵게 느끼는 한문 서예 또한 새로운 보급 방법을 찾아 실생활에 이용할 수 있게끔 한다면 서예가 다른 예술과 공존하는 실마리가 되지 않을까 한다.

Comments

Sorry, you have been blocked

You are unable to access bl-333.top

Why have I been blocked?

This website is using a security service to protect itself from online attacks. The action you just performed triggered the security solution. There are several actions that could trigger this block including submitting a certain word or phrase, a SQL command or malformed data.

What can I do to resolve this?

You can email the site owner to let them know you were blocked. Please include what you were doing when this page came up and the Cloudflare Ray ID found at the bottom of this page.

13 한글 서예사

13 한글 서예사