수필

<한국문학신문> 칼럼 27- 진리의 샘물이 책에서 솟는다

진리의 샘물이 책에서 솟는다

도정 권상호

눈이 부시다. 아침 눈이다. 소리 없이 내린 눈이다. 눈은 눈이 있나 보다. 그렇지 않고서는 어떻게 저리도 산하대지를 골고루 덮을 수 있을까. 새봄을 대비하기 위하여 늦가을에 준비해 둔 나무의 모든 눈을 눈이 덮고 있다. 눈은 아마 육안(肉眼)은 없지만, 심안(心眼)을 가졌나 보다.

마침 방학을 맞아 간밤에는 서대문에 사는 제자가 보내온 문학지를 읽느라 눈이 내리는 줄도 몰랐다. 아내와 함께 빗자루를 들고 나가 차 위에 쌓인 눈을 털어 내고 차의 앞뒤 눈도 틔웠다. 그리고 지하 주차장에 빈자리가 있어서 차를 옮기고 다시 서재로 올라와 책을 펼친다.

그러고 보니 책 속의 활자들도 하얀 눈 위에 떨어진 흑진주로 다가온다. 책을 읽는다는 것은, 종이라는 눈밭에 파묻힌 진주를 줍는 일이다. 그리고 글을 쓴다는 것은 마음의 눈밭에 진주 씨알을 심은 일이다.

독서는 문자의 숲 속에 뚫려 있는 둘레길 산책이다. 마음의 부담 없이 먼 산이나 인가를 바라보기도 하고, 더러는 길가에 풀이나 돌과 대화를 나누며 걷는 사색의 길이다.

독서는 문자의 바다를 항해하는 일이다. 순풍에 돛을 맡기고 편안히 항해하기도 하지만 풍랑과 싸워야 하는 어려움도 가끔은 발생한다. 어쩌다가 배가 난파되어 부서진 나무 조각 하나를 잡고 사력을 다해 헤엄치고 가야 하는 때도 있다.

겨울의 독서는 아무래도 눈으로 마시는 술이다. 그래서 비교적 황홀하다. 계절이 주는 집중력과 술맛이 내는 열기로 추위를 녹일 수 있어서 좋다. 그러나 아무리 황홀한 술일지라도 지나친 음주로 몸을 상하게 하기도 하니 주의해야 할 일.

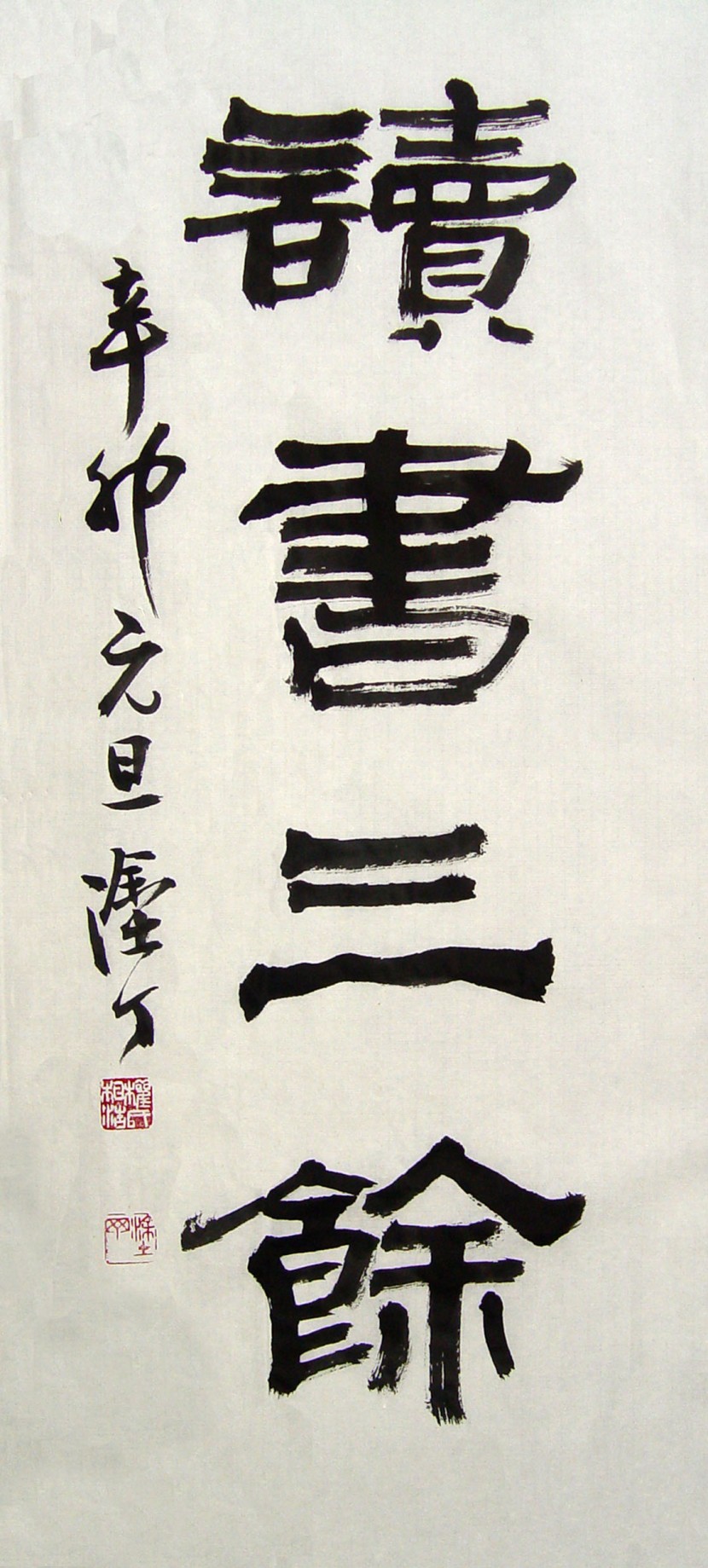

독서삼여(讀書三餘)라는 성어가 있다. 삼여(三餘)란 세 가지 여가라는 말로 삼국지 위지 왕숙전(三國志 魏志 王肅傳)에 나오는 말이다. 어떤 이가 매일 쪼들리고 바빠서 책 읽을 시간이 없다고 하며 동우(董遇)에게 배움을 청하자, 동우는 “삼여(三餘)만 있으면 충분하다.”라고 하였다. 여기서 말하는 삼여란 겨울, 밤, 비 오는 날을 말한다. 겨울은 일 년의 나머지[동자세지여(冬者歲之餘)]이고, 밤은 하루의 나머지[야자일지여(夜者日之餘)]이며, 비 오는 날은 갠 날의 나머지[음우자시지여(陰雨者時之餘)]이다.

이 삼여를 물고기 세 마리로 표현하기도 한다. 이는 중국어로는 ‘물고기 어(魚)’와 ‘여(餘)’의 발음이 /위/로 서로 같기 때문이다. 물고기 그림은 결국 여유를 가지고 독서를 하라는 뜻이 된다. 물고기가 산속 절로 간 까닭도 스물네 시간 눈을 감지 않고 정진하기 때문이다.

빛이라곤 해, 달, 별이란 삼명(三明)에만 의존하던 농경 사회를 배경으로 삼여(三餘)란 말이 생겼다면, 현대판 삼여는 어떻게 규정지을 수 있을까. 디지털사회에서는 자연의 영향을 별로 받지 않고, 스물네 시간 환한 조명 속에 살아가기 때문에 삼여의 규정도 당연히 달라야 한다. 종이라는 자원을 대체한 새로운 콘텐츠인 E-Book 세상이 오고 있다. 무게도 두께도 없으며, 암실에서도 환하게 읽을 수 있는 밝은 책 세상이 오고 있으니 삼여의 조건도 당연히 달라져야 한다. 오늘날의 학생 삼여는 방학, 시험을 마친 때, 수업 시간 사이이고, 직장인 삼여는 휴가철, 하루 업무를 마친 때, 자투리 시간이라 할 수 있다.

나에게 자투리 시간이란 지하철, 버스로 이동할 때나, 강의 시간을 기다릴 때, 또는 먹을 갈 때 등이다. 특히 지하철로 이동할 때에는 책 읽기에 안성맞춤이다. 앉거나 서거나 간에 시선을 딱히 둘 곳이 없는데 이때 책 읽기야말로 제격이다. 그야말로 틈새 공략이다. 몰래 훔쳐 읽는 듯한 알싸한 맛. 더러는 넉살스럽게 교재 연구까지 한다.

책을 백 번 읽으면 뜻을 저절로 알게 된다는 독서백편의자현(讀書百遍意自見)이나, 사내는 모름지기 다섯 수레에 실을 만큼의 책을 읽어야 한다는 남아수독오거서(男兒須讀五車書)는 얼핏 들으면 지나친 주장처럼 들릴지 모른다. 그러나 예전에는 무슨 책을 읽었다 하면 그 책을 외고 있다는 말이니 독서백편(讀書百遍)하지 않을 수 없었다. 그러나 오거서(五車書)는 좀 지나친 말이 아닌가 하고 생각하게 되는데, 알고 보면 그렇지 않다. 이 말은 두보의 두공부시집(杜工部詩集)에 나오는 말인데, 본디는 장자(莊子)가 친구 혜시(惠施)의 장서를 두고 한 말이었다. 책을 가리키는 한자, ‘책 책(冊)’ 자를 살펴보면 죽간(竹簡)을 엮어 놓은 모양이다. 이 죽간으로 만든 책을 두 손으로 받들고 있는 모습은 ‘책 전(典)’이고, 죽간을 깎는 모습이 ‘깎을 산(刪)’이다. 다시 말해 죽간 책 한 권(卷)은 한 아름이나 되니 다섯 수레라고 해도 수백 정도에 지나지 않을 것이다. 물론 수백 권의 책을 달달 왼다는 것도 결코 쉬운 일은 아니다. 오거서(五車書)는 그 당시의 문자로 남은 지식의 총량에 가까운 분량이었을 것이다. 따라서 요즘의 책 권수와는 비교가 어렵다고 본다.

책을 세는 단위인 ‘책 권(卷)’ 자의 아랫부분을 보면 두루마리의 옆 모양이 보이지 않는가. 요즈음의 책처럼 한 장 한 장 넘기는 것이 아니라 종이가 없고 죽간으로 대신했기 때문에 장자 시대의 책의 모습은 당연히 두루 말아 놓은 형상이다. 우리가 알고 있는 사서삼경(四書三經)의 초기 모습은 모두 죽간에 씌어진 두루마리였다.

독서삼도(讀書三到)도 있다. 송(宋)나라의 주희(朱熹)가 주창한 독서의 세 가지 방법으로 구도(口到)ㆍ안도(眼到)ㆍ심도(心到)가 그것이다. 곧, 입으로 다른 말을 하지 말고, 눈으로 딴 것을 보지 말고, 마음을 가다듬어 숙독하면 그 진의를 잘 알 수 있다는 것이다. 삼도(三到) 중에서는 심도(心到)를 가장 소중하게 생각했다.

후한서(後漢書)에는 삼혹(三惑)을 들고 있는데, 인간이 빠지기 쉬운 ‘주(酒), 색(色), 재(財)’, 곧, 술과 여인과 재물을 가리킨다. 삼혹 대신에 삼여를 독서로 즐기자.

고독과 독서는 서로 통한다. 고독(孤獨)의 ‘독(獨)’ 자와 독서(讀書)의 ‘독(讀)’ 자는 발음이 같다. 중국 발음도 /뚜/로 서로 같다. 고독을 독서로 즐기자.

이 겨울에는 독서삼매(讀書三昧)에 빠져보자. 한국의 교통, 통신, IT, 수출, 자동차, 선박 부분은 세계적 수준이지만 독서 경쟁력은 아직 후진국에 맴돌고 있다. 진정한 선진국이 되기 위해서는 독서 경쟁력을 끌어올리지 않고서는 불가능하다.

노숙자도 책을 읽는 일본이다. 한국이 일본을 따라잡지 못하는 이유는 독서량의 차이 때문이라는 어느 일본 지식인의 말이 떠오른다. 인류가 꿈꿀 수 있는 최고의 알파벳, 한글을 가지고 있는 국민으로서 부끄럽지 않은가. 더는 교실을 ‘고개 숙인 침실’로, 지하철을 ‘달리는 침실’로 버려두어서는 안 된다. 지하철, 버스는 물론 KTX까지도 이동 독서실로 만들자.

신묘년에는 신묘하게도 진리의 샘물이 책에서 솟을 듯하지 않은가.

<한국문학신문> 칼럼 28…

<한국문학신문> 칼럼 28… <한국문학신문> 칼럼 26…

<한국문학신문> 칼럼 26…